30分で学べる世界史まとめ

歴史科目はストーリーを把握することが重要です。細かい知識はその後です。そこで細かい年号や用語は極力省き、世界史を一挙に駆け足でみていくことにします。

1. 世界史を学ぶポイント

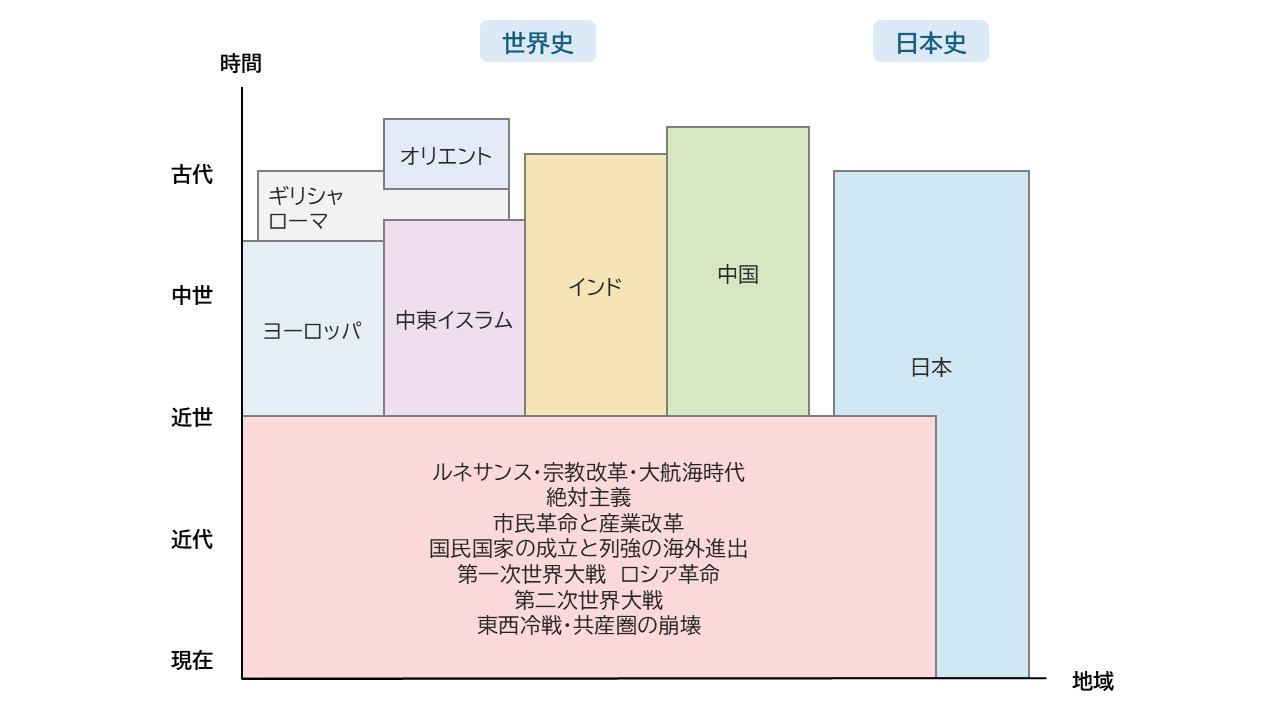

「世界史」とは単なる歴史科目ではなく、「世界の歴史」を包括的に理解する学問です。歴史は、時間の流れ(縦軸)に沿って起こる出来事として捉えられますが、世界史では各地域の特色(横軸)も同時に考慮しなければなりません。日本史が縦軸のみの「線」として学ばれるのに対し、世界史は縦軸と横軸の両面を持つ二次元の「面」として理解する必要があります。このため、覚える情報が多く、複雑に感じることもしばしばあります。

そこで、まずは学習をシンプルにするために、世界史全体を近世以前と近現代に分けて整理する方法が有効です。近世以前は、各地域ごとに時の流れを重視して「地域史」として学びます。古代や中世といった厳密な年代区切りでは、文明間の連続性や交流の流れが途切れてしまうことがあるため、より素直に時の流れに沿って学ぶことで理解しやすくなります。

一方、近現代は欧米を中心に、同時代に起こった他地域との関係性にも注目します。欧米だけでなく、その影響下にある他地域の歴史や、両者の相互作用を理解することで、より実態に即した「世界史」が見えてきます。こうした視点は、世界史を深く学ぶ上で非常に重要です。

近世以前

(1) 先史、古代オリエント、古代ギリシャ・ローマ

先史時代

直立二足歩行 → 道具(打製石器など)、火の使用 → ホモ・サピエンス(現生人類)の誕生 → 磨製石器の使用・農牧の開始 →

定住化、集落の成立 → 交易、戦争 → 都市国家の誕生、金属器・文字の使用。

人類の大まかな進化過程を押さえましょう。

古代オリエント

オリエントとは、一般にエジプトから西アジアまでの一帯を指します。

ここでは政治史よりも文化史が重要で、エジプト文明やメソポタミア文明を通じて、

太陽暦、太陰暦、アルファベット、一神教などの文化が誕生しました。

どの民族がどのような文化を築き、後世にどのような影響を与えたかを確認しましょう。

古代ギリシャ・ローマ

政治史では、オリエント文化を受けたエーゲ文明の発展、ギリシャの都市国家ポリスの興隆と衰退、

アレクサンドロス大王による統一、ヘレニズム諸国の分立、そしてローマによる統一と東西分裂という流れを押さえます。

また、文化史ではギリシャ文化とキリスト教という、後のヨーロッパ思想を形成する二大思潮(人間尊重 vs. 神絶対)の対比に注目しましょう。

(2) 中世ヨーロッパ

西ローマ帝国の崩壊とほぼ同時期に、ゲルマン人が西欧へ進出し、部族単位で国を建て始めました。また、ローマ帝国末期にはアタナシウス派が正統とされ、これがカトリック教の成立につながりました。

西欧の中世社会は、カトリック教の権威と封建制という二本柱で支えられていました。封建制とは、荘園領主が農民を農奴として隷属的に支配し、領主間で主従関係が結ばれる仕組みです。

中世ヨーロッパは、十字軍(11末~13世紀)の前後で大きく分けられます。十字軍以前は、民族大移動による混乱の中で封建制が発展・確立され、封建領主は多数のカトリック信者の支持を得るためローマ教皇に接近し、カトリックの権威が絶頂に達しました。一方、十字軍以降はその失敗によりローマ教皇の権威が衰退し、諸侯の疲弊と王権の強化により絶対王政へとつながります。また、この時期の東方貿易の発展は大航海時代を促し、イスラム文化の流入はルネサンスへの布石となりました。

(3) 中東・イスラムとインド

中東・イスラム

ヘレニズム諸国の一つ、セレウコス朝シリアからパルティアの独立、ササン朝ペルシャの成立、ローマ帝国との抗争、

紛争地帯を避けるための紅海・アラビア海ルートの発展、紅海沿岸のメッカ・メディナの発展、そしてアラブ・イスラム教団国家の台頭という流れをまず押さえましょう。

イスラム世界は、当初はアラブ民族が主導していましたが、内紛と退廃により衰退。後にイラン系王朝が台頭し、軍事的に優れたトルコ人を奴隷として起用、

やがて反旗を翻して政治的優位を確立。以後、オスマン朝などトルコ系王朝がイスラム世界を主導します。

また、古代ギリシャ・ローマの文化を保存・発展させ、ルネサンスへの布石となった歴史的役割も注目です。

インド

インダス文明の後、アーリア人の侵入から本格的なインド史が始まります。マウルヤ朝、クシャン朝、グプタ朝、ヴァルダナ朝、ムガール朝などが代表的ですが、

基本的には分裂国家で、統一はほとんど見られません。

インドの歴史では、カースト制とバラモン教の成立、ウパニシャッド哲学の展開、仏教の成立、アショーカ王やカニシカ王による仏教保護、

仏像の成立(ガンダーラ美術、グプタ美術)、そしてヒンズー教の成立・発展と仏教の衰退、さらにイスラム教の流入と宗教対立といった流れを確認しましょう。

(4) 中国

殷 / 周

黄河文明を経て最初の王朝、殷(商)が成立します(記録上は夏が最初とされますが実在は不明です)。

殷・周は、都市国家の連合体であり、その盟主として王号が用いられていました(都市国家時代)。

春秋・戦国時代には、都市国家の連合体が解体され、領土支配が進展しました。

秦 / 漢 / 魏・晋・南北朝 / 隋 / 唐

秦の時代から本格的な統一支配が始まり、皇帝の称号が用いられるようになります。

ただし、漢以降は豪族の進出により高級官僚が独占・世襲され、皇帝権が一部制約される時代(貴族政)が生じました。

宋 / 元 / 明 / 清

唐末の混乱を経て貴族は衰退し、宋以降は科挙制が強化されました。

これにより、皇帝が官僚の人事権を握り、皇帝専制支配が確立されました(皇帝専制時代)。

近現代

(1) ルネサンス・宗教改革・大航海時代

ルネサンス

ルネサンスは14世紀頃、イタリアで始まった古代ギリシャ・ローマ文化の復興運動です。古代文化の流入により人間尊重のヒューマニズムが広がり、中世の神権中心の世界観に変化が現れました。さらに合理主義が芽生え、実験と観察を通じて自然を理解する動きが進み、後の科学技術と近代思想の発展に寄与しました。こうして、ルネサンスは近代への道を切り拓きました。

宗教改革

十字軍の失敗やヒューマニズムの影響によりカトリック教の権威は低下し、聖書の翻訳・研究が進む中で、贖宥状販売への批判が高まりました。ルターは聖書のみを信仰の唯一の拠り所とし教皇の権威を否定し、カルヴァンは禁欲的な勤労を重視、商工業者の支持を受けることで現代資本主義の形成にも影響を与えました。

大航海時代

十字軍後、北イタリアの都市を中心に東方貿易が発展し、香辛料や宝石などが流入。15世紀、ポルトガルがアフリカ西岸に進出してインド航路を開拓、モルッカ諸島やマカオに植民地を築き、続いてスペインが西回り航路でアメリカ大陸に到達、中南米に植民地を設立。さらにオランダ、イギリス、フランスが北米やアジアに進出し、こうして世界はヨーロッパと深くつながり、本格的な「世界史」が始まりました。

(2) 絶対主義

西欧では14世紀頃から、貴族が衰退し国王による国家統一が進展。没落した貴族は、官僚や国王直轄軍の傭兵として雇われ、これが国王専制体制、すなわち絶対主義の成立につながりました。

スペインで絶対主義は成立し、16世紀のテューダ朝イギリスや17世紀のブルボン朝フランスでさらに確立されました。一方、ドイツでは皇帝権が弱まり、貴族の領地内での統一が進んだ結果、プロイセンやオーストリアが台頭。さらに、ロシアでは15世紀以降のモスクワ大公の統合と17世紀ロマノフ朝のもとで西欧化が進み、18世紀には強力な絶対主義国家となりました。東ヨーロッパは普墺露やオスマントルコの間で分割される状況でした。

(3) 市民革命と産業革命

イギリス革命

絶対主義への反発から、まずイギリスで議会が反乱を起こし、国王派に勝利しました。商工業の発展で力をつけた有産市民の支持がその勝因ですが、当時の議会は貴族と特権商人で占められており、市民に選挙権がなかったため、厳密には「市民革命」とは呼びにくい状況でした。

産業革命

18世紀半ば、イギリスでは資本の蓄積と技術革新により、工場制機械工業が確立されました。安価で良質な製品の大量生産により、有産市民は産業資本家として富を蓄積し、影響力を拡大。これを背景に、19世紀には選挙権も獲得され、市民社会が次第に形成されました。

アメリカ独立革命とフランス革命

イギリスの北米植民地では、貴族が存在しなかったため、独立後のアメリカは市民自ら国を建てる必要がありました。一方、フランスでは市民革命が発生しましたが、党派対立や外国の干渉により混乱。その後、ナポレオン率いるフランス国民義勇軍が外国傭兵を圧倒し、一時ヨーロッパ全土に影響を与えました。

(4) 国民国家と列強の世界進出・第一次世界大戦

国民国家

ナポレオンは最終的に敗れましたが、彼の広めた自由と平等の理念は、ヨーロッパに自由主義運動をもたらし、各国で議会制民主主義と国民主権が確立されました。一方、ナポレオンへの抵抗が国民主義運動を呼び、イタリアとドイツで国家統一が実現。こうした国民主権を掲げる国を国民国家と呼び、東欧では民族独立運動も起こりました。

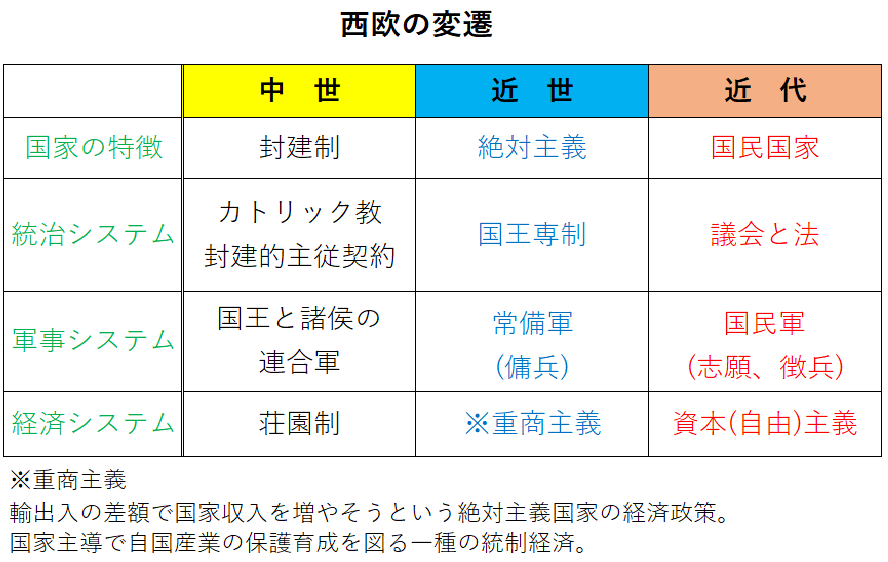

(下図は西欧の変遷を示しています)

列強の世界進出・第一次世界大戦

列強はさらなる富を求め、世界各地を植民地化しましたが、多くの地域では専制体制のため住民が団結できず、改革も難しかったのです。地球は有限であるため、植民地獲得競争が飽和すると、富の獲得は他国からの奪取に頼ることになりました。こうして起きたのが第一次世界大戦です。後進国ドイツが躍進する中、先進国イギリスがアメリカの支援を受けて勝利し、ドイツは海外植民地を失い多額の賠償金を課せられました。

また、大戦中のロシアでは社会主義革命が起こり、史上初の社会主義国家ソビエト連邦が成立しました。

(5) 第二次世界大戦と現代の世界

第一次大戦の惨禍を反省して国際連盟が誕生し、民族自決の原則に基づいて東欧諸民族が独立しました。しかしこの原則は他地域では適用されなかったため、アジア中心で民族運動が高まりました。

大戦後、好景気を享受していたアメリカに大恐慌が押し寄せ、各国は通貨切下げや高関税を実施して自国市場を閉ざしました。一方、植民地を持たないドイツは苦境に陥り、社会不安の中でヒトラー率いるナチス党が台頭。ポーランド侵攻を契機にイギリス・フランスが宣戦し、第二次大戦が始まりました。米、ソ連、中国などが連合国側、イタリアや日本が枢軸国として参戦し、最終的に連合国が勝利しました。

戦後、連合国の主導で国際連合が成立しましたが、世界は米中心の自由主義陣営とソ連中心の共産主義陣営に分断(東西冷戦)されました。自由主義諸国は技術革新と自由競争で成長する一方、共産主義諸国は非効率な生産で経済が停滞。1989年の東欧民主化と1991年のソ連崩壊が転換点となり、その後も米の一極集中が続く中、近年は米と中国の覇権争いが顕在化しています。

それよりはまず歴史の流れ・ストーリーを覚えるべきです。それだけでもある程度の年号や用語を記憶できます。ストーリーを骨組みにして後から細かい年号や用語をそこに肉付けするような感じで学ぶとよいでしょう。